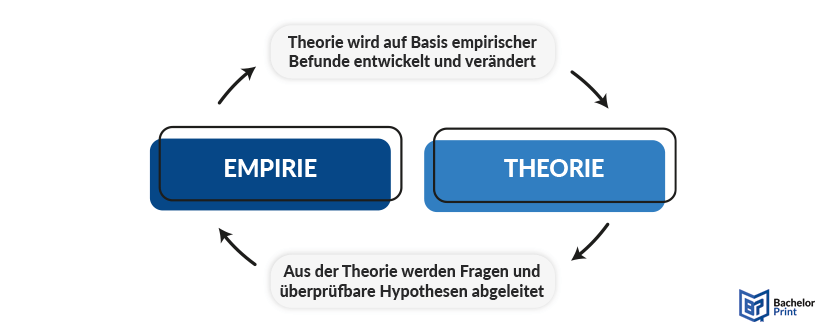

Empirische Forschung meint, neue wissenschaftliche Erkenntnisse durch Forschung zu gewinnen. Demnach ist sie ein wesentliches Werkzeug der wissenschaftlichen Methodik, um durch die Sammlung, Auswertung und Interpretation von Daten, Theorien und Hypothesen anhand von Fakten zu bestätigen oder zu widerlegen. Dies ermöglicht Studierenden, einerseits Schlussfolgerungen zu ziehen, andererseits aber auch ihren Kenntnisstand zu erweitern.

Definition: Empirische Forschung

Das Wort „Empirie“ aus empirische Forschung kommt vom altgriechischen Begriff „empeiria“ und bedeutet so viel wie „Erfahrung“, „langjährige Übung“, „Fertigkeit“ oder „Kenntnis“.

Deshalb bezeichnet die empirische Forschung eine Forschungsmethode, die auf der systematischen Sammlung und Analyse von Daten beruht, welche durch Beobachtungen, Experimente, Messungen oder Umfragen gewonnen werden. Damit können nach Auswertung und Interpretation Aussagen über die Realität zugelassen werden.

Die empirische Forschung hat das Ziel, Hypothesen oder Theorien durch Belege, die aus direkten oder indirekten Erfahrungen mit der beobachtbaren Realität stammen, zu überprüfen oder neue Erkenntnisse zu gewinnen. Dieser Ansatz ist fundamental in den Natur-, Sozial- und Verhaltenswissenschaften und basiert auf dem Prinzip, dass Wissen über die Welt am zuverlässigsten durch beobachtbare und messbare Beweise erlangt wird.

Die empirische Forschung unterscheidet sich von anderen wissenschaftlichen Methoden insofern, dass empirische Sätze und Theorien in der Realität überprüft werden können.

Aufgaben & Ziele

Für eine erfolgreiche wissenschaftliche Arbeit genügt nicht allein das Beschreiben von Alltagserfahrungen. Zu einer guten empirischen Arbeit gehört es, im Rahmen einer empirischen Forschung wissenschaftliche Theorien zu überprüfen.

Die empirische Forschung bzw. empirische Sozialforschung dient also dazu, zutreffende Aussagen über die Realität zu treffen und sich auch hinsichtlich der Bachelorarbeit oder Masterarbeit mit wissenschaftlich fundierten Ergebnissen kritisch auseinanderzusetzen.

Eine empirische Forschung kann folgende Ziele haben:

- Abgabe einer Prognose

- Beschreibung bzw. Erklärung eines wissenschaftlichen Problems

- Beschreibung einer Veränderung durch Entdeckung bisher unbekannter Zusammenhänge

Daraus ergeben sich unterschiedliche Forschungsansätze, die mit empirischen Forschungsmethoden untersucht und erforscht werden können:

-

Deskriptiver Forschungsansatz

Erklärung kausaler Zusammenhänge und Theorieentwicklung -

Explorativer Forschungsansatz

Erforschung bisher wenig erforschter Sachverhalte und Phänomene -

Anwendungsorientierter Forschungsansatz

Entwicklung von praxisorientierten Maßnahmen zur Lösung von Problemen

Zwei zentrale Aufgaben der Empirie sind dabei die Entwicklung von neuen Theorien (Hypothesenentwicklung) und die Überprüfung von bestehenden Theorien (Hypothesenprüfung). Eine weitere Aufgabe ist zusätzlich die Identifikation von Mustern, Trends und Zusammenhängen in den gesammelten Daten.

Als Voraussetzung für eine empirische Forschung müssen die drei Gütekriterien gegeben sein:

- Objektivität (Gelten die Forschungsergebnisse unabhängig von der forschenden Person?)

- Reliabilität (Gelten die Forschungsergebnisse auch bei einer Forschungswiederholung?)

- Validität (Beantworten die Forschungsergebnisse die Forschungsfrage?)

Empirische Forschungsmethoden

Die empirische Forschung kann ihre Erkenntnisse mithilfe zweier empirischer Forschungsarten gewinnen:

Durch quantitative Methoden sollen repräsentative Daten mithilfe einer Stichprobe erhoben werden. Die qualitativen Forschungsmethoden hingegen beschäftigen sich mit der tiefgründigen Erforschung von Einzelfällen.

Während bei quantitativen Methoden die Fragen standardisiert sind und dadurch eine schnelle Verarbeitung einer großen Datenmenge möglich ist, gehen die Fragen bei der qualitativen Forschung eher in die Tiefe, wodurch neues Wissen gewonnen werden kann.

Das bedeutet, dass es auf die Ausrichtung deiner Forschung ankommt, ob eine quantitative oder qualitative Methode für deine empirische Forschung angemessen ist.

Überblick der Methoden

Im Folgenden findest du einen Überblick über die verschiedenen empirischen Forschungsmethoden, die nach ihrer entsprechenden Forschungsart untergliedert sind.

| Quantitative Forschungsmethoden | Qualitative Forschungsmethoden | |

| Beschreibung |

|

|

| Vorgehen |

|

|

| Voraussetzung |

|

|

|

|

Darüber hinaus unterscheidet die empirische Forschung zwischen den folgenden vier Untersuchungsmethoden. Diese Untersuchungstypen unterscheiden sich im Ziel und im Vorgehen.

| Untersuchungstypen | Ausgangssituation/Ziel | Vorgehen |

| explorative Untersuchung | keine spezifische Vermutung | hypothesenerkundend |

| deskriptive Untersuchung | Schätzung von Häufigkeiten | hypothesenprüfend |

| Prüfung von Hypothesen/Theorien | Reduzierung von Unsicherheiten | hypothesenprüfend |

| Evaluationsforschung | Ermittlung vom Grad der Wirksamkeit | hypothesenprüfend |

Tipp

Bevor du eine empirische Studie für die Bachelorarbeit oder Masterarbeit startest, mache dir am besten Gedanken, was, warum und wie du forschen willst. Überlege dir dazu, ob deine empirische Forschung neue Theorien aufstellen (qualitative Forschung) oder vorhandene Theorie überprüfen soll (quantitative Forschung).

Willst du eher tiefe Erkenntnisse sammeln, ist eine qualitative Erhebung geeignet. Wenn du jedoch viele Ergebnisse miteinander vergleichen möchtest, ist eine quantitative Erhebung besser für deine empirische Forschung geeignet.

Schritt-für-Schritt-Anleitung

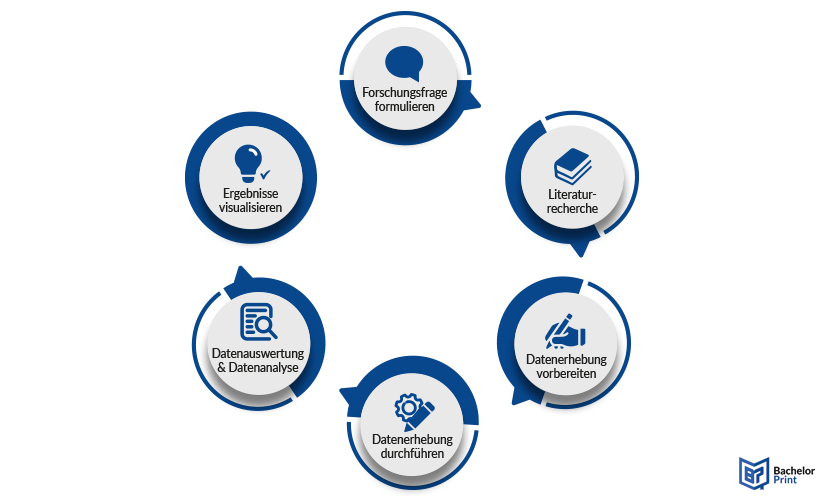

Der idealtypische Ablauf einer empirischen Studie setzt sich aus sechs Schritten zusammen:

Schritt 1: Formulierung und Präzision der Forschungsfrage

Die empirische Forschung startet zu Beginn mit der Frage:

Was und warum soll empirisch erforscht werden?

Eine gute Forschungsfrage entwickelt sich meistens aus:

- wissenschaftlicher Literatur

- einer Idee heraus

- einem praktischen Problem heraus oder

- einem Auftraggeber

Bei einer empirischen Untersuchung reicht eine allgemeine Forschungsfrage zumeist nicht aus, weshalb du sie eingrenzen musst. Die Forschungsfrage wird dann entweder deskriptiv (wertneutral/beschreibend) oder mit einer aufgestellten Hypothese (Vermutung) formuliert.

Eine deskriptive Hypothese und Forschungsfrage zielt auf eine Erklärung ab.

Eine Unterschiedshypothese zielt darauf ab, einen Unterschied aufzuzeigen. Im Regelfall werden zwei festgelegte Szenarien miteinander verglichen.

Eine Zusammenhanghypothese zielt darauf ab, einen Zusammenhang zwischen zwei Sachverhalten herzustellen und zu erklären.

Schritt 2: Literaturrecherche

Eine Literaturrecherche ist essenziell für die Datenerhebung, um einen umfassenden Überblick über den aktuellen Forschungsstand zu einem bestimmten Thema oder einer spezifischen Fragestellung zu erhalten. Ein solcher Überblick umfasst sowohl bestätigte Ergebnisse als auch identifizierte Forschungslücken zm Thema.

Du kannst deine eigene Forschungsmethode systematisch nutzen, um diese Lücken zu schließen. Außerdem hilft die Literaturrecherche, die Fragestellung zu präzisieren und die eigene empirische Forschung im Kontext zu bereits bestehenden Erkenntnissen einzuordnen.

Die Literaturrecherche stellt somit eine unerlässliche Grundlage für die Planung und Durchführung empirischer Forschungsprojekte dar. Sie gewährleistet, dass die empirische Forschung auf verlässlichem theoretischem Fundament steht und einen echten Beitrag zum wissenschaftlichen Diskurs leistet.

Schritt 3: Vorbereitung und Planung der Datenerhebung

Im dritten Schritt der empirischen Forschung steht folgende Frage im Fokus:

Wie soll empirisch geforscht und wie können Teilnehmer gefunden werden?

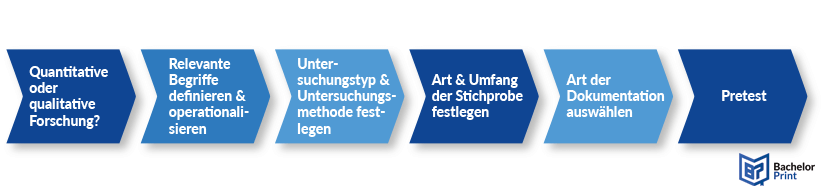

Zur Vorbereitung der empirischen Forschung musst du festlegen, ob du eine quantitative oder qualitative Forschung durchführen möchtest. Danach müssen folgende Schritte befolgt werden:

- Alle relevanten Begriffe definieren und operationalisieren (messbar machen).

- Untersuchungstyp und Untersuchungsmethode der empirischen Forschung

- Art und Umfang der Stichprobe

- Dokumentation der Daten (z. B. Aufnahme oder Fragebogen)

In jedem Fall solltest du einen Pretest durchführen. Mit dem Pretest überprüfst du dein Erhebungsinstrument für die empirische Forschung (z. B. Fragebogen, Interviewleitfaden oder Beobachtungsschema).

Im Pretest zeigen sich Probleme des Erhebungsinstruments (z. B. unkonkrete, missverständliche oder mehrdeutige Fragen oder eine unlogische Reihenfolge der Fragen). Nach dem Pretest hast du die Möglichkeit diese Probleme bei der eigentlichen empirischen Forschung zu vermeiden.

Damit du am Ende ein zufriedenstellendes Erhebungsinstrument auswählst, sind nicht selten zwei oder mehrere Pretests notwendig.

Beachte: Die Personen, die du für deine Pretests ausgewählt hast, können für die Durchführung deiner Erhebung nicht mehr zur Verfügung stehen.

Schritt 4: Datenerhebung – Interviewleitfaden oder Umfrage erstellen

Um die empirische Forschung zu ermöglichen, werden Daten benötigt. Für die Datenerhebung steht die Frage im Fokus:

Welche Erkenntnisse können zu deiner Forschung gewonnen werden?

Während der Datenerhebung der empirischen Forschung sollten dein Vorgehen und deine gewonnenen Ergebnisse genau dokumentiert werden, um die spätere Nachverfolgbarkeit deines Vorgehens und deiner Forschung zu ermöglichen.

Schritt 5: Datenauswertung und Datenanalyse

Nachdem analysefähige Daten erhoben wurden, sogenannte Rohdaten, und die Daten auch auf eventuelle Fehler überprüft worden sind, erfolgt die Datenanalyse.

Die Datenanalyse ist in der empirischen Forschung ein entscheidender Schritt. Da die Datenmengen häufig sehr groß sind, ist es sinnvoll, sich eine geeignete Software zu Hilfe zu nehmen (z. B. SPSS zum Auswerten von Fragebögen, Amberscript für die Transkription oder MAXQDA zum Auswerten von Interviews).

Bevor die Software aber zum Einsatz kommen kann, müssen die Rohdaten für die statistische Datenanalyse aufbereitet, d.h. tabelliert oder kategorisiert werden. Dafür können entweder Indizien oder Skalenwerte gebildet oder eine Itemanalyse bzw. eine Zusammenhangsanalyse vorgenommen werden.

Die Wahl der geeigneten Vorgehensweise richtet sich nach dem Anliegen und dem Ziel der Forschungsfrage sowie nach der Wahl der Datenerhebung für die empirische Forschung.

Beachte: Die erhobenen Daten müssen so ausgewertet und analysiert werden, dass mehrere Forscher, Experten oder auch Laien und die Befragten selbst die Ergebnisse nachvollziehen können.

Schritt 6: Visualisierung und Präsentation der Ergebnisse

In einer empirischen Arbeit darf die Präsentation der Ergebnisse der empirischen Forschung nicht fehlen. Häufig ist die Visualisierung der Ergebnisse mithilfe von Abbildungen und Tabellen sinnvoll. Die Ergebnisse wirken dadurch übersichtlicher und sind für den Leser verständlich dargestellt.

Tipp: Der Bericht über die Ergebnisse der Forschung sollte die verwendeten Methoden (Stichprobe, Material und Durchführung), die Ergebnisse, die Diskussion der Ergebnisse sowie die verwendete Literatur beinhalten. Am Ende deines Berichts solltest du auf die praktische Anwendung oder Umsetzung der Ergebnisse eingehen.

Vor- und Nachteile

Die empirische Forschung ist ein unverzichtbarer Bestandteil der Wissenschaft. Denn trotz ihrer Herausforderungen ist die empirische Forschung für die Weiterentwicklung wissenschaftlicher Erkenntnisse unerlässlich.

Allerdings haben auch empirische Forschungsmethoden ihre spezifischen Vor- und Nachteile.

Vorteile

Nachteile

Realitätsnähe durch tatsächliche Beobachtungen und Experimente, die die Realität widerspiegeln.

Eingeschränkte Generalisierbarkeit besonders bei Fallstudien oder spezifischen Experimenten.

Überprüfbarkeit von Theorien und Hypothesen durch direkte Belege, wodurch eine fundierte Grundlage für wissenschaftliche Erkenntnisse entsteht.

Hoher Zeit- und Kostenaufwand insbesondere bei Langzeitstudien oder Experimenten, die eine spezielle Ausrüstung benötigen.

Entdeckung neuer Phänomene und unerwarteter Ergebnisse, die zu neuen Theorien führen, durch offene Beobachtungen möglich.

Subjektivität ist trotz Vorgabe der Objektivität möglich, wodurch Datenerhebung und Datenanalyse beeinflusst werden können.

Quantifizierung von Beobachtungen durch empirische Forschungsmethoden möglich, wodurch eine Analyse und der Vergleich von Daten erleichtert wird.

Ethische Bedenken bezüglich Datenschutz, Einverständniserklärungen und Wohlbefinden der Teilnehmenden, insbesondere in der Sozialforschung.

Empirische Forschung vs. Literaturarbeit

Die Literaturarbeit stellt das Gegenteil empirischer Forschung dar, denn hierbei wird keine eigene Forschung durchgeführt, sondern die Arbeit basiert auf bereits vorhandener Literatur.

Merkmale einer empirischen Arbeit:

- Datenerhebung: Sammlung von Daten durch empirische Forschungsmethoden

- Vorgehen: Sammlung neuer Daten und Ableitung von Schlussfolgerungen

- Ziel: Gewinn neuer Erkenntnisse, Testen/Prüfen von Hypothesen & Erklären von Zusammenhängen

Merkmale einer Literaturarbeit:

- Datenbasis: Basiert auf bereits vorhandener wissenschaftlicher Literatur

- Vorgehen: Analyse bestehender Erkenntnisse und Ableitung von Schlussfolgerungen

- Ziel: Beschreibung des Forschungsstandes, Aufdecken von Forschungslücken & Vergleich von Theorien

Der Hauptunterschied liegt also darin, dass empirische Forschung neue Daten generiert, während eine Literaturarbeit auf bereits existierenden Informationen aufbaut.

Häufig gestellte Fragen

Empirische Forschung basiert auf der systematischen Sammlung und Auswertung von Daten aus der realen Welt. Sie verwendet Beobachtungen, Experimente oder Befragungen, um Hypothesen zu überprüfen und Schlussfolgerungen zu ziehen. Ziel ist es, objektive und überprüfbare Erkenntnisse zu gewinnen, die auf realen Erfahrungen und Fakten beruhen.

Ein Beispiel für empirische Forschung könnte die Untersuchung des Einflusses von Musik auf die Konzentration von Schülern sein. In einer solchen Studie könnten Forscher verschiedene Musikgenres während eines Tests verwenden und die Leistung der Schüler messen. Durch die Sammlung und Analyse von Daten über die Testergebnisse unter verschiedenen Bedingungen können sie Schlussfolgerungen darüber ziehen, ob und wie Musik die Konzentration beeinflusst. Diese Forschung wäre eine empirische Studie, weil sie durch Beobachtungen und Experimente Daten sammelt, um wissenschaftliche Erkenntnisse zu gewinnen.

Eine Studie ist empirisch, wenn du mit deiner Forschung selbst Daten erhebst und diese nach wissenschaftlichen Kriterien auswertest, um einen wissenschaftlichen Mehrwert zu liefern.

Eine empirische Forschung muss gut geplant sein. Deswegen eignet sich die Unterteilung in 6 Schritte:

- Forschungsfrage formulieren

- Literaturrecherche

- Datenerhebung vorbereiten

- Datenerhebung durchführen

- Daten auswerten und analysieren

- Ergebnisse präsentieren/visualisieren

Das Wort empirisch kommt aus dem Griechischen und bedeutet „Erkenntnis“ oder „Erfahrung“. Eine empirische Forschung erhebt Daten für deine Bachelorarbeit, wertet sie aus und interpretiert sie.