Das Sender-Empfänger-Modell, ein Kommunikationsmodell, ist eine fundamentale Methodik in der Kommunikationsforschung. Das Modell stellt den Prozess der Übermittlung einer Nachricht vom Sender zum Empfänger dar. Es beinhaltet den Sender, den Kanal und den Empfänger als zentrale Faktoren. Im Folgenden erfährst du alles rund um das Sender-Empfänger-Modell, von Beispielen bis zu möglichen Störungen.

Definition: Sender-Empfänger-Modell

Das Sender-Empfänger-Modell wurde von Claude E. Shannon und Warren Weaver entwickelt und ist auch als Shannon-Weaver-Modell bekannt. Diese hatten das Ziel, die Übertragung von Nachrichten per Funk und Telefon mit dem Sender-Empfänger-Modell zu optimieren.

Das Kommunikationsmodell basiert darauf, dass es sowohl bei der Kommunikation zwischen Personen als auch bei der Nachrichtenübertragung zwei Seiten gibt, nämlich Sender und Empfänger. Es veranschaulicht, die Herausforderungen und möglichen Störungsquellen im Kommunikationsprozess zu identifizieren, um die Verständigung zwischen Sender und Empfänger zu verbessern.

Die Methodik hat weitreichende Anwendungen gefunden, von der Massenkommunikation über persönliche Interaktionen bis hin zu technischen Systemen, und hilft dabei, Herausforderungen und Barrieren in der effektiven Kommunikation systematisch zu identifizieren und zu adressieren.

Formen der Kommunikation

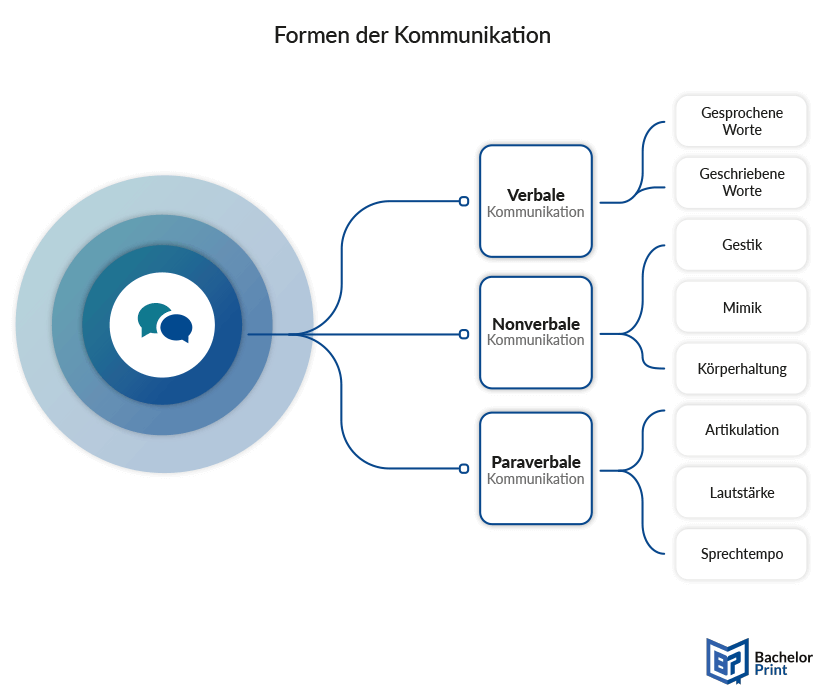

Es gibt drei Formen, in denen die Kommunikation des Sender-Empfänger-Modells ablaufen können:

- verbale Kommunikation (gesprochene oder geschriebene Worte)

- nonverbale Kommunikation (Körpersprache, Gestik, Mimik, Proxemik und Körperhaltung)

- paraverbale Kommunikation, (Artikulation, Lautstärke, Tonfall, Sprechtempo, Stimmlage)

Während die verbale Kommunikation den Inhalt dessen bestimmt, was wir mitteilen möchten, also die eigentliche Botschaft, beeinflussen die nonverbale und paraverbale Kommunikation die Art und Weise, wie diese Botschaft überbracht wird. Deshalb sind die beiden Kommunikationsformen für ein vollständiges Verständnis zwischen Sender und Empfänger unerlässlich.

Kommunikationsprozess

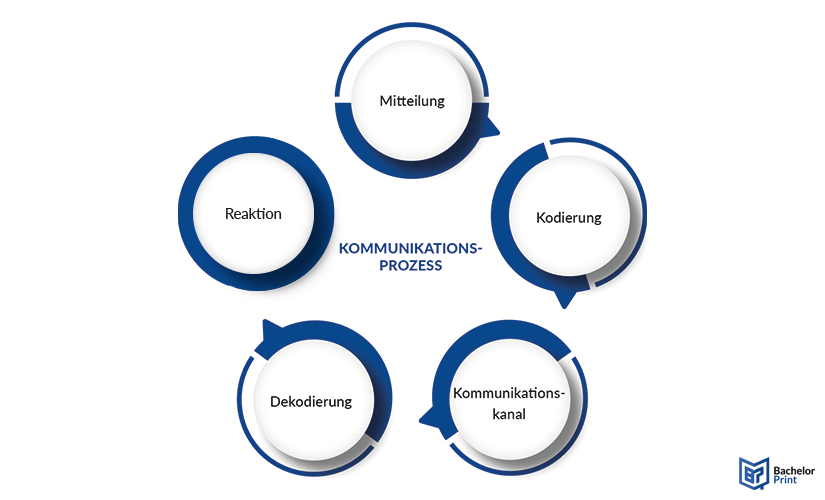

Das Sender-Empfänger-Modell beschreibt den Kommunikationsprozess zwischen Menschen in Anlehnung an die Übermittlung von Informationen am Telefon. Es unterstreicht die Bedeutung einer klaren Kodierung, einer störungsfreien Übertragung, einer effektiven Dekodierung und eines konstruktiven Feedbacks.

Der Kommunikationsprozess kann in mehrere Schritte unterteilt werden. Der gesamte Kommunikationsprozess wird von einem Kontext umgeben, der kulturelle, soziale, physische und psychologische Faktoren umfasst, wodurch sowohl die Übertragung als auch die Interpretation der Nachricht beeinflusst werden könnte.

Beschreibung

1. Mitteilung

Eine Person möchte einen Gedanken, ein Gefühl oder einen sachlichen Fakt mitteilen, wodurch sie zum Sender wird.

2. Kodierung

Der Sender kodiert beziehungsweise verschlüsselt die Informationen, die er teilen möchte, in eine Nachricht, indem er diese in eine Form umwandelt, die vermittelt werden kann. Der Code kann in Form von Sprache, Schrift, Bildern, Körpersprache oder einer anderen Kommunikationsform auftreten.

3. Kanal

Die kodierte Nachricht wird über einen Kommunikationskanal, der physisch oder digital sein kann, an den Empfänger gesendet. Während dieser Übertragung wird die Nachricht verschiedenen Arten von Störungen ausgesetzt, welche die Klarheit der Nachricht beeinträchtigen können.

4. Dekodierung

Beim Erhalt der Nachricht muss der Empfänger diese dekodieren, also sie aus ihrer kodierten Form in eine verständliche Information umwandeln. Das Gelingen dieses Schrittes hängt stark von der Fähigkeit des Empfängers ab, die eingesetzten Codes oder Symbole des Senders zu deuten.

5. Reaktion

Danach kann der Empfänger eine Reaktion an den Sender zurücksenden. Diese signalisiert dem Sender, ob die Nachricht verstanden wurde oder ob Missverständnisse aufgetreten sind. Durch die Reaktion wird eine neue Kommunikationsrunde initiieren, bei der Sender und Empfänger vertauscht werden.

Sender-Empfänger-Modell: Beispiel

In diesem Beispiel wird der gesamte Kommunikationsprozess des Sender-Empfänger-Modells durchlaufen.

1. Botschaft: Wer möchte eine Botschaft vermitteln?

Alex möchte seinem Freund Jamie mitteilen, dass er sich verspäten wird. In diesem Fall ist Alex der Sender, der den Wunsch hat, eine spezifische Information zu teilen.

2. Kodierung: Welche Botschaft wird übermittelt?

Alex entscheidet, seine Nachricht als digitale Textnachricht zu kommunizieren. Er schreibt eine Nachricht auf seinem Smartphone: „Ich stecke im Verkehr fest und werde wahrscheinlich 15 Minuten zu spät kommen.“

3. Kommunikationskanal: Wie wird die Botschaft übermittelt?

Er wählt WhatsApp als Kommunikationskanal, um seine Nachricht zu übermitteln. Während der Übertragung könnte es potenzielle Störungen geben, wie ein schlechtes Signal, das die sofortige Zustellung der Nachricht verzögern könnte.

4. Dekodierung: Wie wird die Botschaft verstanden?

Jamie erhält die Nachricht. Er liest die Textnachricht und versteht, dass Alex sich verspäten wird. Jamies Fähigkeit, die Nachricht zu dekodieren, hängt von seinem Verständnis der Sprache und des Kontextes ab, in dem „im Verkehr feststecken“ und „15 Minuten zu spät kommen“ klare Bedeutungen haben.

5. Reaktion: Welche Reaktion folgt auf die übermittelte Botschaft?

Jamie entscheidet sich daraufhin, Alex zurückzuschreiben, um zu signalisieren, dass er die Nachricht verstanden hat und kein Problem mit der Verspätung hat. Er antwortet: „Kein Problem, ich warte hier.“

Störungsquellen

Das Sender-Empfänger-Modell sagt aus, dass Kommunikation dann erfolgreich ist, wenn die vom Sender übermittelte Botschaft beim Empfänger unverändert ankommt. Dennoch unterliegt jeder Schritt im Sender-Empfänger-Modell verschiedenen Einflüssen, welche zu Fehlern und somit Kommunikationsproblemen führen können.

Störung durch den Code

Sobald die Kodierung des Senders für den Empfänger unklar ist, kann es zu Schwierigkeiten bei der Decodierung für den Empfänger kommen.

Störung durch äußere Einflüsse

Unter anderem können Lärm und Nebengeräusche die Übertragung des Gespräches mit beeinflussen.

Störung durch unterschiedliche kulturelle Herkunft

Wenn der Sender und der Empfänger aus verschiedenen Kulturkreisen kommen, können die gesendeten Signale missverstanden werden.

Störung durch fehlende Aufmerksamkeit

Wenn der Empfänger dem Sender nicht seine volle Aufmerksamkeit widmet, stört dies die Übertragung.

Störung durch die mehrfache Übertragung

Der sogenannte Stille-Post-Effekt führt bei wiederholter Übertragung zu einer Verfälschung des Gesagten.

Störung durch unterschiedliche Voraussetzungen

Wenn der Sender Wissen voraussetzt, über welches der Empfänger nicht verfügt, kann die Kommunikation nicht gelingen.

Störung durch Zugehörigkeit zu verschiedenen Generationen

Die Jugendsprache unterscheidet sich von der Sprache älterer Menschen, was zu Missverständnissen zwischen den Generationen führen kann.

Vor- und Nachteile

Das Sender-Empfänger-Modell veranschaulicht, was bei der Kommunikation relevant ist, aber es vernachlässigt auch einige Aspekte. Dennoch war das Sender-Empfänger-Modell Ausgangspunkt für weitere anerkannte Kommunikationsmodelle, wie dem 4-Ohren-Modell von Friedemann Schulz von Thun.

Vorteile

Das Sender-Empfänger-Modell hat einige Vorteile zu bieten.

- Verständliche Grundlage: Das Sender-Empfänger-Modell stellt Grundlagen der Kommunikation einfach und verständlich dar.

- Ursache von Störungen erkennen: Es hilft dabei, Kommunikation mit ihren zwei Seiten zu verstehen und die Ursachen für Störungen zu erkennen.

- Schafft Bewusstsein: Das Sender-Empfänger-Modell macht bewusst, dass es relevant ist, durch Nachfrage beim Empfänger zu prüfen, ob das Gesagte auch richtig angekommen ist. Ebenso kann der Empfänger nachfragen, ob das von ihm Verstandene auch so gemeint war.

Nachteile

Auch wenn das Sender-Empfänger-Modell einige Vorteile hat, beinhaltet es dennoch auch Nachteile.

- Reine Weitergabe von Informationen: Kommunikation hat viele Facetten und dient nicht nur der Weitergabe von Informationen. Eine Begrüßung von Menschen, der Ausdruck von Trauer oder Freude, sind ebenso Arten einer Kommunikation.

- Keine Differenzierung der Übertragungskanäle: Es fehlt die Differenzierung der Übertragungskanäle, denn das direkte Gespräch unterliegt anderen Herausforderungen wie ein Brief, eine E-Mail oder ein Telefonat.

Sender-Empfänger-Modell nach Thun

Eine Weiterentwicklung des Shannon-Weaver-Modells wurde von Friedemann Schulz von Thun entwickelt, dessen Modell meist als 4-Ohren-Modell bezeichnet wird. Das 4-Ohren-Modell basiert auf den 4 Ebenen:

- Sachinhalt

- Appell

- Beziehungsebene

- Selbstkundgabe

In diesem Modell wird die Kommunikation zwischen Personen durch diese 4 Aspekte beeinflusst.

Häufig gestellte Fragen

Mit dem Sender-Empfänger-Modell kann der Ablauf von Kommunikation erklärt werden. Es beschreibt, dass erfolgreiche Kommunikation nicht nur davon abhängt, was der Sprecher sagt, sondern auch davon, was beim Empfänger ankommt und wie dieser das Gesagte versteht.

Das Sender-Empfänger-Modell beschreibt den Vorgang, bei dem eine Nachricht von einem Sender an einen Empfänger gesendet wird. Der Sender beginnt diesen Prozess, indem er seine Gedanken in eine kommunizierbare Form umwandelt, sei es durch Sprache, Schrift oder Körpersprache. Diese Umwandlung wird beim Sender-Empfänger-Modell als Kodierung der Nachricht bezeichnet. Anschließend wird diese codierte Nachricht als Signal an den Empfänger übermittelt.

Ja, im Sender-Empfänger-Modell können Störungen auftreten. So kann es Störungen durch den Code, durch äußere Einflüsse, durch eine unterschiedliche kulturelle Herkunft, durch fehlende Aufmerksamkeit, durch mehrfache Übertragung, durch unterschiedliche Voraussetzungen und durch die Zugehörigkeit zu verschiedenen Generationen geben.

Das Sender-Empfänger-Modell unterscheidet zwischen verbaler, paraverbaler und nonverbaler Kommunikation. Bei der verbalen Kommunikation werden gesprochene oder geschriebene Worte beschrieben, die den Inhalt der Botschaft bestimmen. Die nonverbale Kommunikation verwendet Gestik, Mimik oder Körperhaltung, um Informationen zu vermitteln und die Art und Weise der Übermittlung zu beeinflussen. Unter der paraverbalen Kommunikation wird die Artikulation der Stimme verstanden, einschließlich Aspekte wie Lautstärke und Sprechtempo, die ebenfalls die Kommunikation beeinflussen.

Der größte Vorteil des Modells und der entscheidende Grund dafür, dass das Sender-Empfänger-Modell auch heute noch als Grundlage verwendet wird, ist die einfache Beschreibung des Kommunikationsprozesses und die Berücksichtigung der wichtigsten Einflussfaktoren.