Das Inhaltsverzeichnis ist ein essentieller Bestandteil einer wissenschaftlichen Arbeit, denn es gibt zu Beginn der wissenschaftlichen Arbeit einen Überblick über den Aufbau und die Gliederung der Arbeit und dient dem Leser bei der Orientierung. Dabei musst du einige Formalien beachten, wenn du ein Inhaltsverzeichnis erstellst. In diesem Beitrag zeigen wir dir alles, was du darüber wissen musst.

Definition: Inhaltsverzeichnis

Das Inhaltsverzeichnis ist die Visitenkarte einer wissenschaftlichen Arbeit, buchstäblich ihr „Aushängeschild“. Es steht in direktem Zusammenhang mit der Gliederung und ist die formal schön ausgestaltete Form der Gliederung, die der Arbeit vorangestellt wird und direkt nach dem Deckblatt steht. Auch sind hier sämtliche Verzeichnisse aufgelistet. Die angegebenen Überschriften und entsprechenden Seitenzahlen müssen mit dem Text übereinstimmen.

Anhand des Inhaltsverzeichnisses lassen sich auch Schwachstellen in der Gliederung erkennen, beispielsweise wenn ein wichtiger Überpunkt auf nur einer Seite abgehandelt wird, während sich ein Unterpunkt auf mehrere Seiten erstreckt.

Grundsätzlich nennt es alle nachfolgenden Bestandteile der wissenschaftlichen Arbeit mit der Überschrift und der dazugehörigen Seitenzahl. Die angegebene Seitenzahl ist die, auf der das Kapitel beginnt.

Merke:

Zumeist haben Dozenten, Fakultäten und Hochschulen individuelle Vorgaben für ein Inhaltsverzeichnis. Beachte also immer die Vorgaben, die dir gegeben wurden.

Alle Beiträge zum Inhaltsverzeichnis

Bedeutung und Funktion

Ein Inhaltsverzeichnis gehört in jede wissenschaftliche Arbeit. Es gibt einen Überblick über die Haupt- und Untergliederungspunkte einer wissenschaftlichen Arbeit. Dabei erfüllt es mehrere Funktionen, die euch beim Lesen, Begutachten und Anfertigen der Arbeit helfen.

-

Navigation

Mit diesem wird den Lesern und Gutachtern ermöglicht, an bestimmte Stellen der Arbeit zu blättern und gezielt nachzulesen. -

Überblick

Leser können sich mithilfe des Inhaltsverzeichnisses einen ersten Blick über die Struktur der Arbeit verschaffen. -

Selbstorientierung

Es bildet den Aufbau und die Gliederung deiner wissenschaftlichen Arbeit ab. Damit kannst du mit einem Inhaltsverzeichnis deinen Schreibprozess planen, indem du dir zeitliche Ziele für das Schreiben von Teilkapiteln setzt. -

Einhaltung akademischer Standards

In vielen akademischen Arbeiten ist ein strukturiertes Inhaltsverzeichnis vorgeschrieben. Die korrekte Erstellung und Präsentation ist oft ein Bewertungskriterium und beeinflusst die Endnote. -

Forschungsprozess

Beim Durchsuchen wissenschaftlicher Literatur können Studierende durch das Inhaltsverzeichnis schnell feststellen, ob ein Buch oder ein Artikel für ihre Forschung relevant ist. -

Zeitmanagement

Das Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses im Voraus kann als eine Art „Roadmap“ für das Projekt dienen und hilft bei der Zeitplanung und der Einteilung von Arbeitsabschnitten. -

Überarbeitung und Korrekturlesen

Ein gut strukturiertes Verzeichnis erleichtert die Überarbeitungsphasen, da es einfacher ist, Abschnitte der Arbeit zu verschieben, zu ändern oder zu entfernen, ohne die Gesamtstruktur zu verlieren.

Grundsätzlich erhöht ein gut strukturiertes Inhaltsverzeichnis die Lesbarkeit und Benutzerfreundlichkeit einer akademischen Arbeit und ist daher für Studierende in vielerlei Hinsicht von großem Nutzen.

Gestaltung

Alle geschriebenen Textseiten der wissenschaftlichen Arbeit werden durchnummeriert und die Aufgabe des Inhaltsverzeichnisses ist es, alle Kapitel der wissenschaftlichen Arbeit und deren Position im Text aufzuzeigen, die durch die dazugehörige Seitenzahl dargestellt werden.

Dadurch soll der Leser schnell die Möglichkeit haben, verschiedene Kapitel der Arbeit nachschlagen zu können. Dazu müssen die Seitenzahlen, die im Inhaltsverzeichnis stehen, natürlich mit denen im Text übereinstimmen.

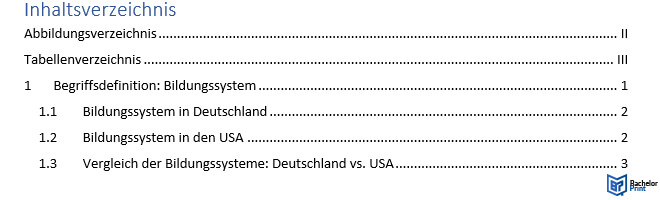

Das Inhaltsverzeichnis umfasst nicht nur die Gliederung, selbst wenn diese das Kernstück bildet, sondern auch alle sonstigen Bestandteile der wissenschaftlichen Arbeit. Um seiner Funktion als Orientierungshilfe für den Leser damit gerecht zu werden, muss das Verzeichnis nach dem Deckblatt stehen.

Es muss natürlich alle Überschriften genauso enthalten, wie sie in der Arbeit verwendet werden, dementsprechend darf es auch keine Gliederungspunkte im Text geben, welche nicht in das Verzeichnis aufgenommen werden.

Daher sollten Inhaltsverzeichnisse am besten nie manuell, sondern immer mit Hilfe eines Textverarbeitungsprogramms erstellt werden, damit das Programm Änderungen von Überschriften und Seitenzahlen automatisch für dich aktualisiert.

Im Folgenden haben wir dir noch einige Tipps zusammengeschrieben, die du bei deinem Inhaltsverzeichnis beachten solltest:

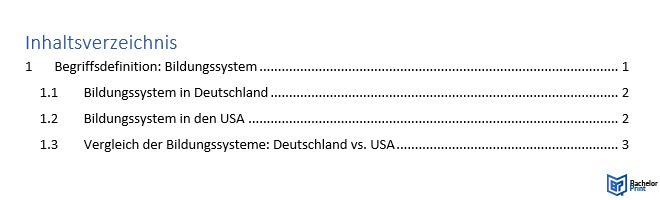

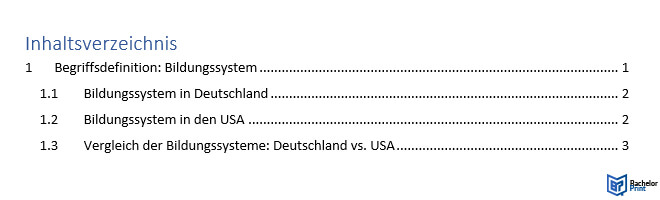

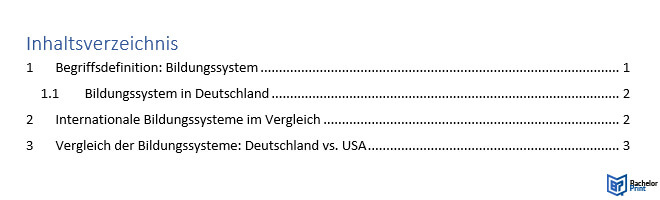

Einrücken der Gliederungsebenen

Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, sind Gliederungspunkte entsprechend ihrer Gliederungsebene einzurücken. Die eingerückten Ebenen müssen an vertikalen Fluchtlinien ausgerichtet werden.

Durch das Einrücken der Gliederungsebenen wird die Hierarchie von ober- und untergeordneten Punkten deiner wissenschaftlichen Arbeit verdeutlicht.

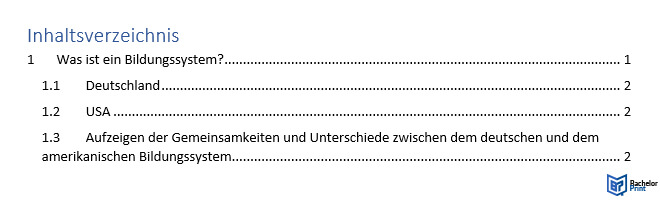

Formulierung der Überschriften

Die Überschriften der einzelnen Abschnitte müssen informativ formuliert sein, aber trotzdem knapp gehalten werden3 und hinter Überschriften steht nie ein Satzzeichen.

Merke:

Wählt die Überschriften für eure Kapitel und Teilkapitel so aus, dass sie den Inhalt der Kapitel möglichst präzise anzeigen. Das hilft dem Leser, einen Überblick zu gewinnen.

Unterpunkte richtig verwenden

Es müssen mindestens zwei Unterpunkte sein, ansonsten ist der Unterpunkt an sich überflüssig: Gibt es also einen Unterpunkt 1.1 muss es auch einen Unterpunkt 1.2 geben.

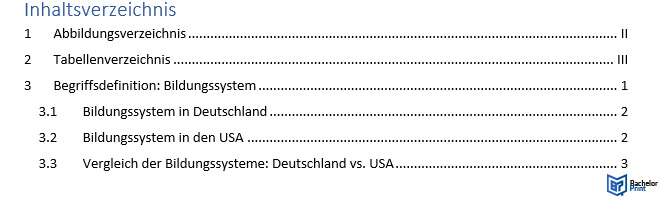

Korrekte Nummerierung

Elemente außerhalb des Fließtextes, welche in das Inhaltsverzeichnis aufgenommen werden müssen, erhalten keine Ordnungsziffer und werden nur linksbündig mit aufgenommen1, dazu gehören verschiedene Verzeichnisse wie Abkürzungsverzeichnis, Abbildungs- oder Tabellenverzeichnis sowie der Anhang und das Literaturverzeichnis.

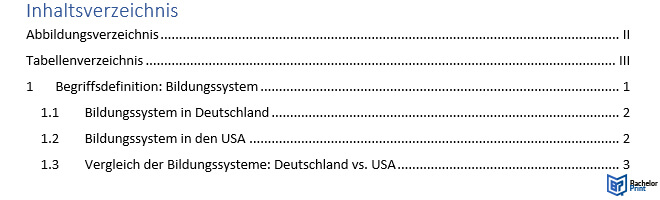

Gepunktete Linie zwischen Überschrift und Seitenzahl

Dadurch, dass die Nummerierung und die Überschrift eines Kapitels auf der linken Seite stehen, die dazugehörige Seitenzahl allerdings auf der rechten Seite steht, entsteht dazwischen ein leerer Bereich. Diesen leeren Bereich solltest du mit Punkten füllen, wodurch zwischen der Überschrift und der Seitenzahl eine gepunktete Linie entsteht.

Erstellung

Ein Inhaltsverzeichnis kann entweder manuell oder automatisch erstellt werden, abhängig von dem verwendeten Programm sowie dem Umfang der Arbeit. Hier sind die grundlegenden Schritte für beide Ansätze:

Manuelles Inhaltsverzeichnis

Anhand dieser Schritte kannst gelingt dir die manuelle Erstellung:

-

Überschriften und Unterüberschriften festlegen:

Identifikation der Haupt- und Unterkapitel. -

Nummerierung:

Nummerierung für die verschiedenen Ebenen der Überschriften hinzufügen (z.B., 1., 1.1, 1.1.1, etc.). -

Seitenzahlen zuordnen:

Seitenzahl notieren, auf der jedes Kapitel beginnt. -

Anordnung:

Überschriften und Seitenzahlen in einer Liste anordnen. -

Formatierung:

Formatierung der Liste nach den gewünschten oder vorgeschriebenen Stilrichtlinien (Schriftart, Schriftgröße, Einrückungen).

Automatisches Inhaltsverzeichnis in Word

Die folgende Anleitung zeigt dir, wie du ein automatisches Inhaltsverzeichnis in Word erstellen kannst:

-

Überschriften markieren:

Anwendung der integrierten Formatvorlagen wie „Überschrift 1“, „Überschrift 2“, etc., um die Überschriften im Dokument zu markieren. -

Inhaltsverzeichnis einfügen:

Auf „Referenzen“ und anschließend „Inhaltsverzeichnis“ klicken und einen Stil auswählen. -

Anpassen:

Anpassung des generierten Inhaltsverzeichnisses durch Rechtsklick auf „Feld bearbeiten“ oder „Inhaltsverzeichnis bearbeiten“. -

Aktualisieren:

Bei Änderungen im Dokument muss das Inhaltsverzeichnis aktualisiert werden durch Rechtsklick auf „Feld aktualisieren“ oder den Button „Inhaltsverzeichnis aktualisieren“ im „Referenzen“-Tab.

Häufigste Fehler

Im Zusammenhang mit dem Erstellen eines Inhaltsverzeichnisses können verschiedene Fehler auftreten, die sowohl die Qualität der Arbeit als auch ihre Lesbarkeit beeinträchtigen können:

Inhaltliche Fehler

- Unklare Überschriften

- Inkonsistente Tiefe

- Fehlende Einheitlichkeit

- Zu viele Ebenen

- Überschriften, die nicht zum Inhalt passen

Technische Fehler

- Falsche Seitenzahlen

- Nicht aktualisiertes Inhaltsverzeichnis

Typische Formatierungsfehler

- Inkonsistente Formatierung.

- Fehlerhafte Einrückungen

Formalitätsfehler

- Nicht Einhaltung von Vorgaben

- Fehlende oder überflüssige Elemente

Sonstige Fehler

- Zu frühe Erstellung

- Ignorieren von automatischen Funktionen

Die Vermeidung dieser Fehler trägt wesentlich zu einer professionellen und hochwertigen Arbeit bei und erleichtert den Lesern die Navigation.

Häufig gestellte Fragen

Ein Inhaltsverzeichnis ist eine strukturierte Auflistung der Inhalte deiner wissenschaftlichen Arbeit, die den einzelnen Inhalten die dazugehörige Seitenzahl zuweist.

Das Inhaltsverzeichnis sorgt für eine gute Orientierung von dir und deinen Lesern. Zudem gibt das Inhaltsverzeichnis bereits zu Beginn der Arbeit einen Überblick über die Struktur deiner wissenschaftlichen Arbeit.

Jede wissenschaftliche Arbeit benötigt ein Inhaltsverzeichnis, unabhängig von Art und Umfang der Arbeit.

Das Inhaltsverzeichnis steht zu Beginn deiner Arbeit und folgt in den meisten Fällen auf das Deckblatt.

Ein gutes Inhaltsverzeichnis …

- … ist übersichtlich und klar strukturiert.

- … folgt einer logischen Reihenfolge, die dem Textfluss entspricht.

- … nutzt hierarchische Ebenen (Haupt- und Unterpunkte) für eine bessere Gliederung.

- … ist vollständig und beinhaltet alle wesentlichen Kapitel der Arbeit.

- … verwendet aussagekräftige und präzise Überschriften.

- … gibt Seitenzahlen an, um die Auffindbarkeit zu erleichtern.